Publicada em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi um divisor de águas na literatura brasileira. Com um narrador que escreve do além, Machado de Assis desconstrói os modelos narrativos tradicionais e dá início ao realismo crítico no país.

A obra, repleta de ironia, introspecção e crítica social, é um espelho da elite imperial do século XIX, das suas contradições, vaidades e fracassos.

Mais que um romance inovador, trata-se de um retrato preciso das hipocrisias de uma sociedade que se dizia moderna, mas mantinha os alicerces de um passado escravocrata e desigual.

Continue lendo e compartilhe este artigo. Entenda como Machado de Assis criou uma das maiores obras da literatura brasileira a partir da crítica à razão dominante e da ironia sutil.

Contexto Histórico e Literário de Memórias Póstumas de Brás Cubas

Entender o contexto histórico e literário de Memórias Póstumas de Brás Cubas é muito importante para compreender o impacto da obra na literatura brasileira.

Além disso, podemos entender como o romance de Machado de Assis reflete as contradições do Brasil no século XIX e inicia um novo caminho narrativo: o realismo crítico e irônico.

O Brasil do Século XIX: Contradições entre Ideais e Realidade

Publicado em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas surgiu em meio a uma sociedade brasileira marcada por rupturas históricas profundas: o fim do Império, a decadência da escravidão e o nascimento das ideias modernas.

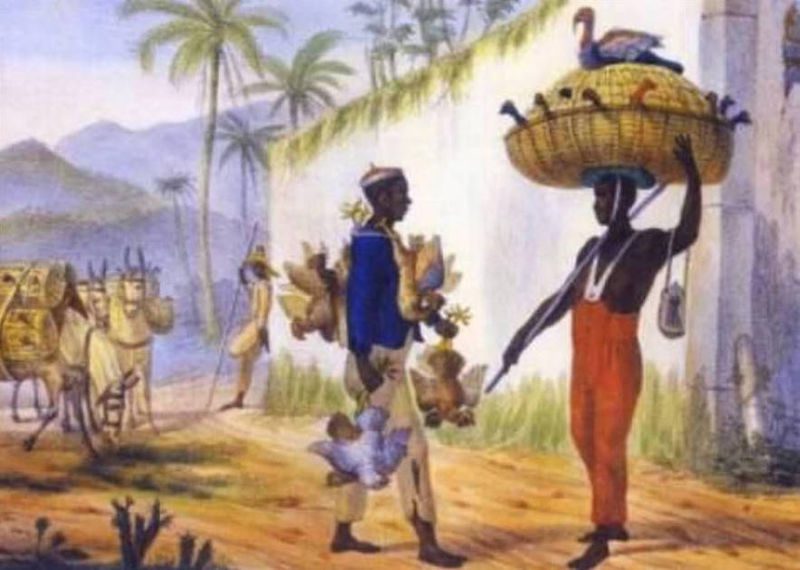

A elite da época importava o discurso liberal europeu de liberdade, igualdade, meritocracia, ao mesmo tempo em que sustentava uma estrutura econômica baseada na escravidão e no favor.

No fim do Segundo Reinado, o Brasil vivia uma modernização de fachada. O país imitava instituições, modas e valores europeus, mas mantinha o sistema escravista e as desigualdades coloniais escondidas sob essa superfície. Essa modernidade contraditória é criticada ao longo da obra.

A obra expõe essa contradição: a elite brasileira falava em civilização e progresso enquanto mascarava a brutalidade e a estagnação social. A ideologia liberal era distorcida por uma elite que recitava seus princípios, mas os negava na prática.

Essa contradição entre o ideal e o real é o que mantém a ironia da narrativa de Brás Cubas, um narrador que, por estar morto, pode enfim ver o mundo sem ilusões.

Machado de Assis e a Crítica da Modernidade Inacabada

O autor constrói o seu romance a partir dessa ruptura. O desencanto do narrador defunto traduz a frustração com uma sociedade onde o progresso é apenas retórico.

Por meio da ironia, da fragmentação narrativa e da recusa a finais edificantes, o autor desnuda as máscaras da elite imperial e evidencia sua hipocrisia.

A opção por um narrador não confiável e morto desloca a autoridade do romance, tornando-o mais reflexivo do que representativo.

A crítica à moral burguesa, à escravidão e à falsa modernização se torna o pano de fundo que sustenta toda a obra. Memórias Póstumas é um espelho deformado da sociedade brasileira, e por isso é fiel à sua verdade.

A Virada do Romantismo ao Realismo no Brasil

A transição entre o Romantismo e o Realismo na literatura brasileira não foi apenas uma mudança de estilo, mas a manifestação de um amadurecimento histórico e intelectual.

O Romantismo brasileiro teve papel importante na formação de uma identidade literária nacional, valorizando heróis idealizados, o nacionalismo e os cenários naturais.

Entretanto, com o avanço da crise do Império e o esgotamento de suas fórmulas, o romance começou a revelar suas limitações: personagens pouco complexos, tramas idealizadas e falta de conexão com os problemas sociais reais.

O Realismo, ao contrário, propôs uma literatura voltada para a análise crítica da sociedade. Trouxe personagens complexos, com conflitos psicológicos, narradores autoconscientes e um olhar mais racional e desiludido sobre o mundo.

Essa virada deu início ao surgimento de um novo estilo literário que buscava interpretar, e não apenas espelhar, a realidade brasileira.

A transição não foi abrupta nem artificial. Representou uma mudança da literatura para temas mais urgentes e complexos, com ênfase na crítica social, no comportamento humano e nas contradições do tempo histórico.

Machado de Assis como Fundador do Realismo Brasileiro

Machado de Assis é constantemente reconhecido como o fundador do Realismo no Brasil, mas o seu realismo é distinto, sofisticado e crítico.

Diferente do naturalismo europeu, que buscava retratar o real com a perspectiva científica, o realismo machadiano é mais introspectivo, filosófico e metalinguístico.

Desde suas primeiras obras, como Ressurreição, o autor rompeu com os modelos românticos e naturalistas, sendo criticado por não seguir os padrões da época.

A mudança definitiva ocorre com Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra que redefine a forma do romance ao escolher um defunto como narrador, romper com a linearidade da narrativa e explorar a metalinguagem.

Brás Cubas ironiza o próprio ato de narrar, quebra a quarta parede e faz do leitor um cúmplice desconfiado, recursos que colocam sua literatura à frente do seu tempo.

Seu realismo é construído sobre a desconfiança da linguagem e das ideologias dominantes. Ao ironizar a moral burguesa, o autor quebra o nacionalismo e expõe os mecanismos de dominação social, oferecendo um realismo não mimético, mas analítico.

Ele também reconfigura a ideia de “literatura nacional”. Para o autor, o Brasil não está nos palcos, nas selvas ou nos heróis, mas nos conflitos silenciosos, nas contradições sociais e na consciência crítica.

A sua linguagem, a ironia sutil e os personagens falhos compõem um projeto literário que não apenas retrata o país, mas o desmascara.

Resumo e Principais Momentos de Memórias Póstumas de Brás Cubas

Resumo de Memórias Póstumas de Brás Cubas

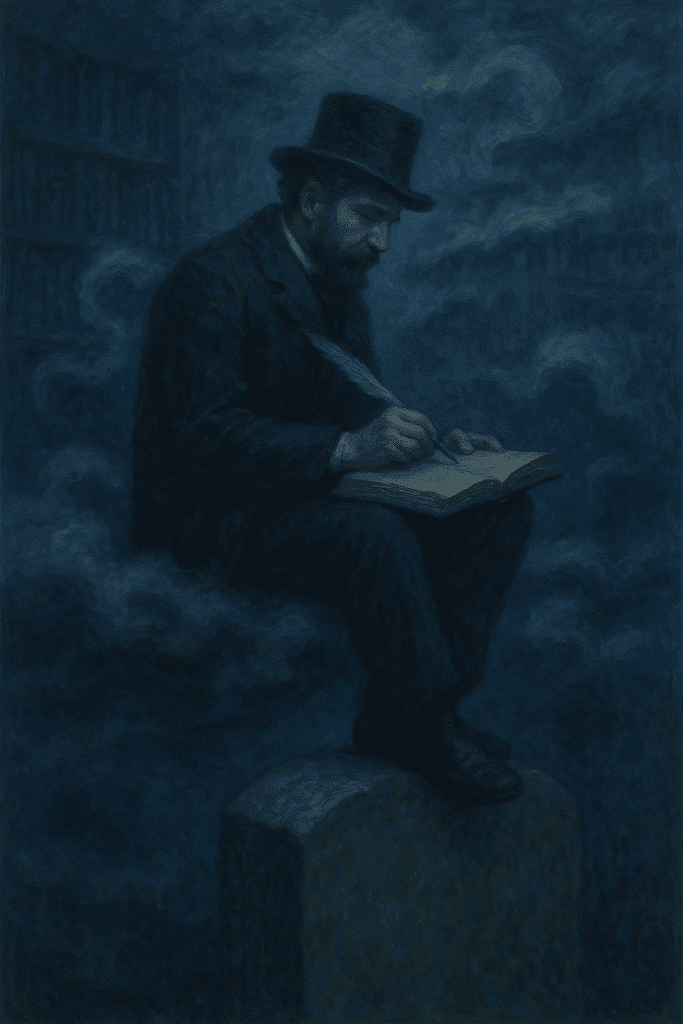

Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra que rompe com os padrões tradicionais da narrativa ao apresentar como narrador um defunto, Brás Cubas, que decide contar sua história após a morte.

Essa escolha dá à obra uma liberdade incomum, marcada por capítulos curtos, reflexões filosóficas e um tom irônico e sarcástico.

O romance começa com a morte do protagonista e revisita passagens de sua vida com um olhar cético e desencantado. Brás Cubas, membro da elite carioca do século XIX, foi criado em meio ao privilégio, ociosidade e vaidades, sempre em busca de reconhecimento e glória pessoal.

Essa obsessão é simbolizada pela criação de um “emplasto anti-hipocondríaco”, um remédio que pretendia curar a humanidade, mas cujo verdadeiro objetivo era garantir fama ao criador.

Entre os episódios marcantes estão seu relacionamento superficial com Marcela, a temporada improdutiva em Coimbra, o caso com Virgília e a fracassada tentativa de carreira política.

Ao relembrar esses momentos, Brás Cubas expõe suas vaidades e hipocrisias com um cinismo que revela a falência moral da elite à qual pertence.

A presença de Quincas Borba, criador do “Humanitismo”, e Prudêncio, ex-escravo que reproduz a violência sofrida, reforça a crítica à sociedade. A obra evidencia o ciclo de opressão social e racial e desmonta os valores burgueses da época.

No final, Brás Cubas encontra consolo no fato de não ter tido filhos, e, assim, não transmitir a ninguém “o legado da nossa miséria”, frase que resume o tom niilista da obra e sua crítica à existência vazia de sua classe.

Principais Momentos de Memórias Póstumas

- Capítulo I – “Óbito do Autor”: O livro começa com Brás Cubas anunciando sua própria morte, revelando de imediato o tom irônico e original da narrativa.

- Infância mimada e vaidosa: Desde cedo, o protagonista mostra desinteresse por estudos e trabalho, revelando os valores da elite ociosa.

- O caso com Marcela: Um relacionamento com duração de “quinze meses e onze contos de réis”, que simboliza o custo da superficialidade amorosa.

- Estudos em Coimbra: Apesar da oportunidade de estudar na Europa, Brás retorna ao Brasil sem amadurecimento, reforçando sua estagnação pessoal.

- Romance com Virgília: Um caso adúltero sustentado por interesses e vaidades, mais do que por paixão.

- Tentativa de carreira política: Após a morte do pai, tenta entrar para a política, mas fracassa por falta de habilidade e vocação.

- Quincas Borba e o Humanitismo: A teoria paródica serve como crítica ao positivismo e à tentativa de justificar a violência por meio da razão.

- Prudêncio e a escravidão: Ao ver o ex-escravo repetindo a violência que sofreu, o romance revela a perpetuação da opressão racial no Brasil.

- Criação do emplasto e a morte: Seu projeto ambicioso não se concretiza e leva à própria morte. No encerramento, afirma: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.”

Como Machado de Assis Revoluciona a Narrativa em Memórias Póstumas de Brás Cubas

Sabemos que a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é considerada um dos maiores clássicos da literatura brasileira, e esse título foi conquistado pela sua estrutura narrativa inusitada.

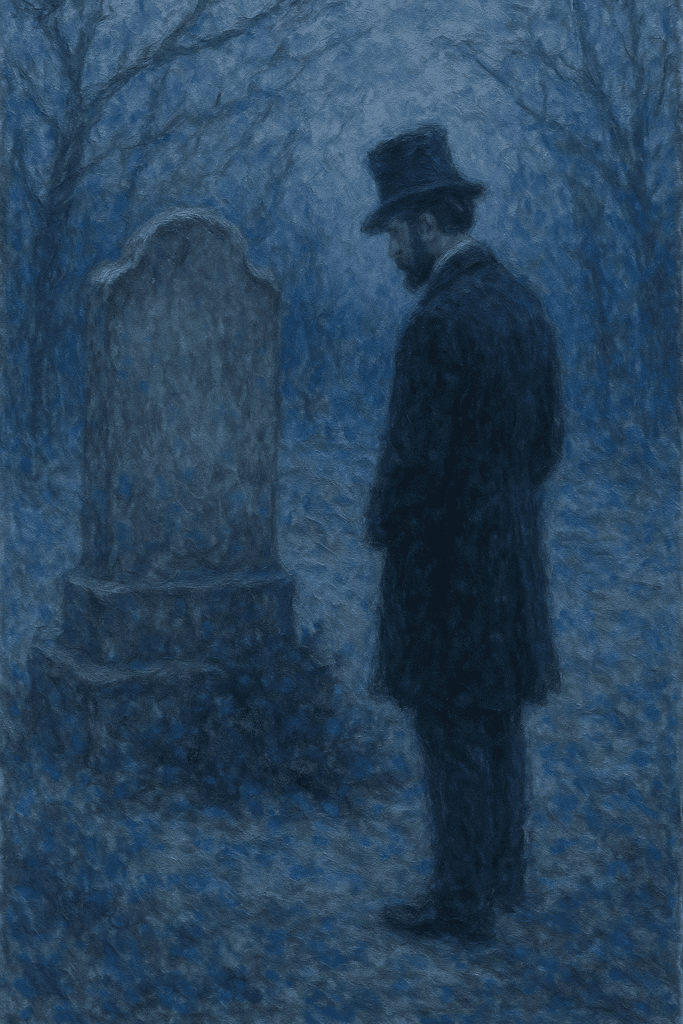

O escritor inverte a lógica narrativa ao nos apresentar um narrador que fala depois da sua morte, o chamado “defunto-autor”. Com essa abordagem, o livro rompe com os padrões de romance do século XIX e inicia uma nova forma de contar a experiência humana.

O que é o narrador defunto-autor e por que ele é inovador?

A simples ideia de um personagem que decide narrar suas memórias após a morte já é, por si só, uma mudança radical na construção tradicional de uma biografia.

Ao contrário de uma narrativa que se baseia na experiência vivida ou na linearidade da memória, temos alguém que, já morto, descreve sua jornada com distanciamento absoluto.

Essa construção rompe com os modelos realistas e até mesmo românticos do século XIX, porque desloca o foco narrativo para além da vida.

A escolha de Machado de Assis por essa abordagem resulta em uma obra completamente descolada da realidade.

O próprio Brás Cubas afirma que escreve “com a pena da galhofa e a tinta da melancolia”. Dessa forma, o protagonista firma um pacto com o leitor que combina niilismo, humor e liberdade.

Isso permite ao escritor criar um narrador cínico e narcisista, que manipula com habilidade a linguagem e a estrutura narrativa.

Um narrador morto muda nossa visão de tempo, verdade e memória

O uso do defunto-autor muda completamente a forma como a narrativa trata o tempo. Brás Cubas decide não seguir uma ordem cronológica tradicional.

A narração é fragmentada, subjetiva e marcada por associações pessoais. A morte o liberta da obrigação de narrar fatos de forma linear.

Quanto à verdade, tudo o que Brás Cubas relata é apenas sua interpretação. Ele reconhece que está apenas “relembrando” e que sua memória pode falhar.

Esse ponto introduz um componente metalinguístico: Brás Cubas ironiza a própria autoridade como narrador, deixando claro que não devemos confiar cegamente em sua versão.

No que diz respeito à memória, que em geral constrói identidade ou legado, aqui ela serve para expor o vazio da existência do narrador.

Ao final, ele se apega à sua única “realização”: não ter tido filhos e, portanto, não ter transmitido a outros o “legado da nossa miséria”.

Como a ironia e a subjetividade constroem a crítica em Memórias Póstumas de Brás Cubas?

A maneira como Brás Cubas narra suas memórias é marcada pela ironia, subjetividade e egocentrismo. Mas tudo isso é parte de uma estratégia crítica poderosa.

Ao relatar seus fracassos com indiferença e humor, o personagem quebra a expectativa de um romance tradicional e expõe as vaidades humanas ao ridículo.

Um exemplo marcante é a cena em que Brás Cubas mata uma borboleta por superstição e, em vez de sentir culpa, reflete sobre sua cor. Isso mostra o narcisismo do personagem.

Essa autossátira impede que o leitor se afeiçoe a ele, criando um distanciamento crítico. O leitor é levado a julgar a vida do narrador, não a perdoá-la.

Essa estrutura promove um jogo entre proximidade e afastamento que instiga a dúvida e a reflexão.

Mais do que contar uma história, a narrativa questiona o valor de narrar, especialmente quando isso serve para glorificar o fracasso.

A perspectiva pós-morte é essencial para o projeto literário de Machado de Assis

Contar a vida a partir da morte não é apenas uma escolha criativa, mas o coração do projeto literário de Machado de Assis.

A morte se torna um lugar privilegiado de observação, não por trazer sabedoria, mas por libertar Brás Cubas das ilusões da vida.

A partir do além, ele contempla o passado com desprezo, desmonta suas próprias pretensões e ridiculariza a sociedade sem sofrer punições.

Essa inversão transforma o romance numa crítica filosófica profunda, que diz “não” ao otimismo romântico e ao moralismo do realismo tradicional.

O narrador defunto-autor é, portanto, a figura ideal para inaugurar uma literatura moderna, que narrando desde a morte, alcança sua força estética, filosófica e crítica.

Memórias Póstumas de Brás Cubas e a Crítica à Elite e à Filosofia do Século XIX

Já falamos sobre o quanto Memórias Póstumas de Brás Cubas foi um marco para o realismo brasileiro, mas a obra não se limita apenas a isso. Ela traz consigo uma crítica profunda à sociedade do século XIX, especialmente à elite imperial.

Por meio de uma combinação sutil entre sátira, pessimismo filosófico e estilo inovador, Machado de Assis constrói uma denúncia sofisticada dos costumes sociais, políticos e morais da sua época.

Qual é a crítica de Machado de Assis à elite ociosa e à política do Brasil Imperial?

Brás Cubas representa o tipo social presente na elite: alguém improdutivo, herdeiro de privilégios, que foge do trabalho e vive alheio ao bem comum. Na obra, ele é o emblema de uma elite liberal no discurso, mas antiquada nas práticas.

O autor revela essa contradição em cenas que expõem a hipocrisia e o vazio da elite brasileira.

O projeto do “emplasto anti-hipocondríaco”, por exemplo, simboliza a busca por prestígio e validação social, um retrato irônico da glória sem substância.

A crítica também alcança a política: ministros, deputados e outras figuras são caricaturados como vaidosos e oportunistas.

A elite, nesse contexto, é criticada não só pela ociosidade, mas pela superficialidade moral e falta de compromisso com o futuro.

Como o romance satiriza os comportamentos da burguesia?

A crítica de Machado vai além da elite e atinge também os valores da burguesia emergente, revelando uma lógica de aparência, conveniência e oportunismo.

Os personagens agem como “camaleões sociais”, moldando seus valores conforme as exigências do meio, sempre em busca de benefícios pessoais.

Brás Cubas, por exemplo, tenta entrar para a política, mas seu desejo nasce de uma vaidade sem ética ou vocação.

Até mesmo depois da morte, ele se preocupa com sua imagem pública, revelando o quanto sua vida foi guiada pela superficialidade.

A hipocrisia, nesse cenário, é constante. Os personagens fingem virtudes que não têm e, quando expostos, racionalizam seus atos para torná-los aceitáveis.

Machado critica um estilo de vida que simula honra, mérito e civilidade, mas é movido apenas por interesses.

A forma em que o romance antecipou o niilismo filosófico

No campo filosófico, Memórias Póstumas de Brás Cubas ganha profundidade ao refletir sobre os destinos individuais e o fracasso humano.

Brás Cubas não oferece ensinamentos ou modelos morais. Ele apenas narra, com humor e melancolia, o fracasso que foi sua vida.

Essa recusa ao moralismo aproxima o romance do niilismo de autores como Schopenhauer e Leopardi. O “delírio filosófico”, no qual a Natureza afirma que “não tem outra lei senão o egoísmo”, é o ápice dessa crítica existencial.

A vida, segundo essa visão, é movida por impulsos egoístas e marcada pela indiferença, não por justiça ou progresso. O resultado é um desencanto radical com os valores da sociedade.

A estrutura narrativa reforça esse niilismo: não há lições, evolução do personagem, transcendência ou redenção, apenas lucidez diante do vazio.

Por que Memórias Póstumas continua sendo uma crítica atual?

As críticas presentes na obra dialogam com o presente pela forma como desmontam as ilusões de poder, vaidade e falsa moral.

Ao expor uma elite ociosa, a hipocrisia burguesa e o vazio existencial, Machado de Assis criou uma obra atemporal. Sua crítica não se limita a indivíduos, mas atinge toda a estrutura social.

O niilismo do autor é particular: elegante, sutil e afiado. Ele não destrói com barulho, mas expõe, com precisão irônica, a falência dos valores sociais.

Ao recusar uma moral edificante, a obra nos convida a encarar o abismo da existência, enquanto ele nos encara de volta.

Humanitismo: A Filosofia de Quincas Borba como Crítica ao Positivismo e ao Darwinismo Social

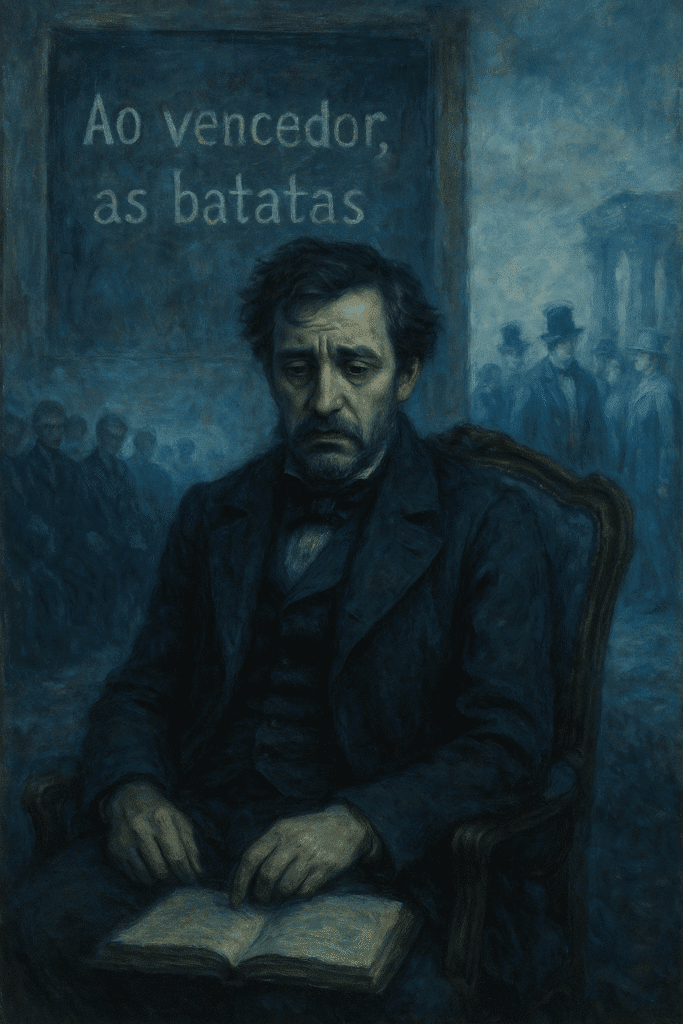

Um dos personagens mais marcantes da obra é, sem sombra de dúvidas, Quincas Borba. E é ele quem nos apresenta uma filosofia chamada Humanitismo, que ocupa um papel central na obra de Machado de Assis.

Essa filosofia é usada como ferramenta satírica e crítica ideológica. Trata-se de uma alegoria dos limites morais da racionalidade científica no Brasil do século XIX.

O Humanitismo desmonta, com ironia, o otimismo em torno do positivismo e do darwinismo social, revelando-os como discursos usados para justificar a desigualdade e a dominação.

O Humanitismo como paródia filosófica do século XIX

A filosofia de Quincas Borba funciona como uma paródia do cientificismo europeu e da forma como foi aceito, de maneira acrítica, pela elite intelectual brasileira.

Machado de Assis, por meio do Humanitismo, cria uma caricatura das teorias que se pretendiam neutras e racionais, mas que, na prática, serviam para legitimar a estrutura social vigente.

A famosa máxima “Ao vencedor, as batatas” transforma a lógica da competição em um princípio filosófico absoluto, uma sátira da “sobrevivência do mais apto”.

A crítica recai sobre o darwinismo social, que usava a ciência para naturalizar a exclusão e disfarçar a opressão com o verniz da evolução e do mérito.

O Humanitismo revela o lado sombrio das doutrinas de progresso ao aplicar suas lógicas ao contexto social, ético e político do Brasil escravocrata.

O sentido e a crítica da frase “Ao vencedor, as batatas”

Mais do que um lema cômico, essa frase é uma síntese da lógica competitiva da sociedade burguesa.

Nesse sistema, o direito ao benefício, as batatas, é exclusivo dos vitoriosos, enquanto os vencidos são descartados.

O Humanitismo, em vez de criticar essa lógica, a celebra como fundamento racional da existência humana.

A alegoria escancara a brutalidade de ideias que, sob o pretexto de ciência, apenas legitimam a exclusão, a exploração e a desigualdade.

Machado ironiza a violência simbólica desses discursos ao reproduzir sua estrutura de forma caricatural, revelando seu caráter absurdo.

Assim, o Humanitismo se torna um espelho deformado das ideologias modernas, ao expor com fidelidade suas contradições.

A crítica ao pensamento importado

Outro ponto essencial do Humanitismo é a crítica à importação acrítica de ideologias europeias.

O Brasil do século XIX, embora tentasse parecer moderno ao adotar o positivismo e o evolucionismo, ainda era marcado por uma sociedade escravocrata e desigual.

Nesse cenário, o Humanitismo surge como uma ideia fora do lugar, revelando o descompasso entre o discurso estrangeiro e a realidade nacional.

Machado de Assis crítica, portanto, não só as teorias europeias, mas também a maneira como foram recebidas pela elite brasileira, ignorando as contradições do país.

A filosofia de Quincas Borba representa o mimetismo da racionalidade importada, cujas incoerências ficam evidentes quando aplicadas a uma sociedade tão desigual.

A ironia como forma de expor a violência racionalizada

A grande sacada da crítica machadiana está no uso da ironia como estrutura discursiva. O Humanitismo é apresentado com seriedade, vocabulário filosófico e aparência de coerência, mas sua essência é tornar natural a destruição do outro em nome do progresso.

Ao submeter essas ideias a uma lógica caricata, o autor mostra o quanto de barbárie existe nos discursos que se dizem civilizados.

O Humanitismo, assim, se transforma em uma filosofia cínica do progresso: uma máscara racional para a legitimação da desigualdade.

O riso que provoca é desconfortável, pois revela a monstruosidade embutida nos ideais de uma sociedade que se diz avançada, mas que funciona à base da exclusão e da destruição do outro.

Estilo e Estrutura Narrativa de Memórias Póstumas de Brás Cubas

O estilo e a estrutura narrativa de Memórias Póstumas de Brás Cubas rompem com os padrões tradicionais e reinventam a forma do romance por meio da fragmentação, da ironia e da metalinguagem.

A estrutura adotada pelo autor não é linear, e o narrador autoconsciente se tornou um marco na literatura brasileira.

Capítulos curtos e reflexivos: a fragmentação como escolha estética

A obra representa uma ruptura decisiva com o romance clássico, ao substituir a linearidade cronológica por uma estrutura fragmentada, composta de capítulos curtos e reflexivos.

Cada capítulo funciona como uma unidade autônoma, quase um ensaio, onde se concentra uma crítica moral, filosófica ou social, sem depender de uma progressão narrativa convencional.

Essa forma descontinuada reflete a consciência crítica do narrador e seu distanciamento irônico da realidade.

As constantes reflexões são espaços de comentários satíricos, contradições e diálogo direto com o leitor, recusando a coerência em favor do questionamento.

Metalinguagem e ironia: narrar para desmontar a narrativa

Brás Cubas narra a própria história enquanto ironiza o ato de narrar. Ele comenta a trama, critica os padrões do romance e até ridiculariza o próprio livro. Com isso, a narrativa se torna um palco para a autocrítica da ficção.

A obra se revela um projeto sofisticado por desmontar estruturas sentimentais e idealizadas do romance do século XIX. O narrador não quer comover, mas provocar, refletir e desestabilizar.

Ruptura com a linearidade: o tempo subjetivo da memória

Desde o início, com a figura do “defunto autor”, a obra rompe com a narrativa tradicional.

Ela não segue do nascimento à morte, mas parte da morte para reconstruir a vida, pela perspectiva de Brás Cubas.

A estrutura é espiralada, guiada por associações livres e pela memória seletiva do narrador.

O tempo da ação é substituído pelo tempo da lembrança, revelando um narrador descrente, irônico e psicologicamente instável.

Diálogo com o leitor: manipulação irônica da expectativa

Um dos aspectos mais inovadores da obra é o diálogo direto com o leitor. Brás Cubas quebra a impessoalidade da narração tradicional e cria uma relação duvidosa e irônica, ora seduz, ora desdenha.

Essa conversa funciona como uma ferramenta de manipulação literária. O narrador antecipa críticas, brinca com expectativas e torna o leitor parte ativa do jogo narrativo, revelando o caráter reflexivo e provocador da obra.

A forma como expressão de crítica social e modernidade

Todos os elementos, capítulos curtos, metalinguagem, reflexões e fragmentação, se unem para criar uma estética de ruptura e crítica.

Ao rejeitar a linearidade, a idealização e a transparência narrativa, Machado de Assis funda um novo modo de representar a fragmentação do homem moderno.

A crítica social e o espírito de modernidade fazem de Memórias Póstumas de Brás Cubas uma “revolução discreta”, centrada não na ação, mas na consciência do narrador.

Por isso, a obra ocupa um lugar singular e completamente moderno na literatura brasileira.

Influências Literárias Internacionais em Memórias Póstumas de Brás Cubas

A maneira como Machado de Assis escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas dialoga com diversas tradições literárias europeias, criando uma conexão profunda com autores como Laurence Sterne, Xavier de Maistre e Arthur Schopenhauer.

Essas influências não apenas ajudaram na estrutura e no tom da narrativa, mas também posicionaram a obra dentro da literatura moderna e alinhada com os grandes questionamentos do pensamento ocidental.

Laurence Sterne e a forma shandiana: reflexão, fragmentação e metalinguagem

A principal influência de Laurence Sterne se dá por meio de A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy. Essa obra é essencial para entender a estética narrativa de Memórias Póstumas de Brás Cubas.

A chamada “forma shandiana”, caracterizada por capítulos curtos, estrutura fragmentada, constantes reflexões e metalinguagem, serve como modelo para o romance.

Machado de Assis adota esse modelo ao fazer de seu narrador um “defunto autor” que, como Tristram Shandy, não conta os eventos em ordem cronológica, mas conforme suas associações e comentários.

A narrativa se organiza por semelhança de ideias, privilegiando o comentário filosófico e a sátira.

Sterne ridiculariza o sentimentalismo do seu tempo; Machado, por sua vez, desmonta os valores da sociedade brasileira. Ambos criam narradores que reconhecem o vazio da narrativa e fazem disso tema de suas obras.

Essa intertextualidade reforça a modernidade dos escritores e trata a literatura como um espaço de liberdade e crítica.

Xavier de Maistre e a introspecção irônica: a viagem interior como forma de crítica

Outra influência importante é a de Xavier de Maistre e sua obra Viagem ao Redor do Meu Quarto. A conexão entre os dois autores está na ênfase na introspecção, na imobilidade do narrador e na valorização de detalhes comuns como fonte de reflexão.

Assim como Maistre transforma o confinamento em um quarto em uma jornada filosófica, Brás Cubas revê sua vida do ponto de vista da morte.

A narrativa não busca aventuras grandiosas, mas reflete sobre a futilidade da existência com distanciamento irônico e crítico.

Ambos transformam o cotidiano em matéria para revelar a vaidade e o egoísmo das convenções sociais.

Em vez de jornadas exteriores, apresentam um confinamento existencial como forma de elaboração literária e crítica.

Schopenhauer e o pessimismo filosófico

A proximidade entre Memórias Póstumas e a filosofia de Arthur Schopenhauer está na visão trágica e desiludida da existência.

Machado trabalha com temas como a dor como essência da vida, o desejo como fonte de sofrimento e a ilusão das conquistas humanas.

Segundo Schopenhauer, o mundo é regido por uma vontade cega, que leva os homens a um ciclo contínuo de frustração, ideia que ecoa na trajetória de Brás Cubas.

Ao final, o narrador afirma que a única realização foi não ter tido filhos, para não transmitir o “legado da nossa miséria”.

Essa conclusão traduz um niilismo sutil, que desconstrói os valores da vida burguesa e aproxima o romance de um existencialismo precoce.

A literatura, nesse contexto, se torna um meio de expor a amarga condição humana, sob o olhar da filosofia do pessimismo.

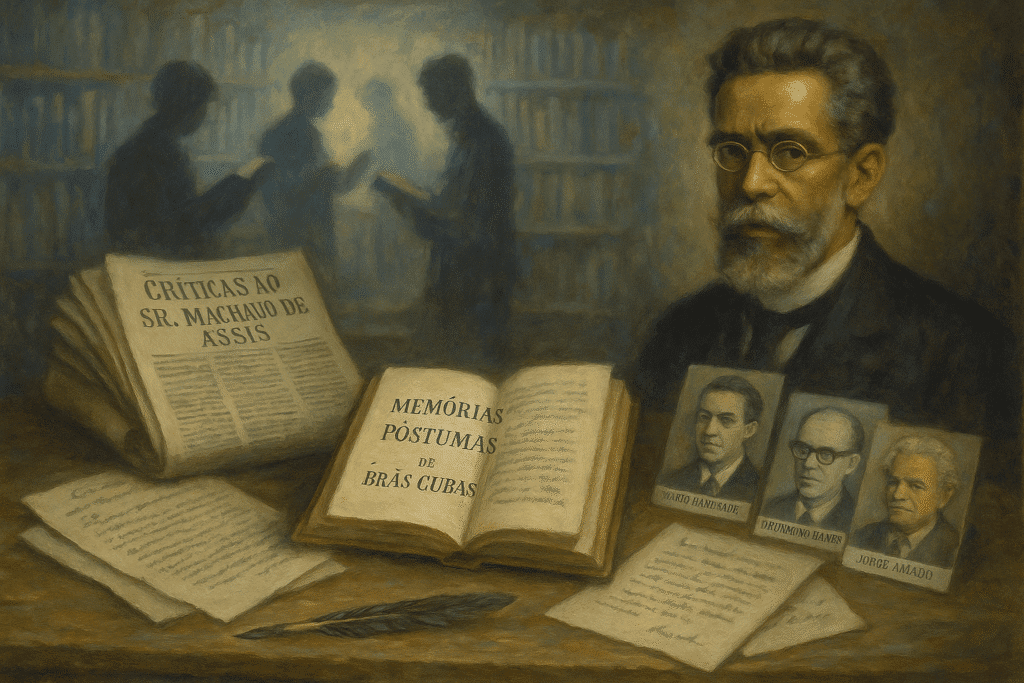

Recepção Crítica e Legado de Memórias Póstumas de Brás Cubas

Ao longo do tempo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, tornou-se uma das obras mais estudadas, debatidas e consagradas da literatura brasileira. Este clássico também gerou um intenso debate crítico desde a sua publicação até os dias de hoje.

A obra foi e tem sido analisada desde a crítica conservadora do século XIX até o modernismo e sua presença nas escolas, vestibulares e universidades brasileiras.

Reações iniciais da crítica brasileira a Memórias Póstumas

As primeiras reações à publicação da obra foram marcadas por uma forte resistência por parte da crítica literária do século XIX. Intelectuais da época, como Sílvio Romero, receberam com desconfiança o estilo inovador de Machado de Assis.

Romero, uma das vozes mais influentes da época, acusou o autor de ser artificial, alienado e sem comprometimento com os ideais nacionais, como a representação da “raça”, do “meio” e do “momento”, segundo os critérios do evolucionismo literário vigente.

As críticas eram frequentemente carregadas de ataques pessoais e raciais, refletindo preconceitos que não compreendiam a complexidade estética e filosófica da obra.

Memórias Póstumas estava em desacordo com o modelo realista dominante, apresentando características difíceis de serem assimiladas por uma crítica ainda presa a ideias nacionalistas e morais.

A mudança começa em 1912, com Alcydes Maya, que reconhece a sofisticação do humor machadiano. A partir daí, inicia-se um processo de consagração.

Nas décadas de 1930 e 1940, com homenagens ao autor, Memórias Póstumas passa a ser reconhecida como um marco da modernidade literária brasileira.

Reavaliação da obra no modernismo

Durante as primeiras décadas do século XX, o modernismo brasileiro relutava em reconhecer o valor literário de Machado de Assis. Muitos modernistas o viam como símbolo da cultura oficial da Primeira República.

Apesar disso, Memórias Póstumas seguia como leitura importante nos círculos intelectuais.

Essa percepção muda em 1939, no centenário do nascimento do autor, o que impulsiona uma revisão crítica mais profunda.

Autores como Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Jorge Amado passam a reconhecer a genialidade de Machado.

Passam a ver Memórias Póstumas como uma obra com estética modernista, linguagem indireta e crítica sofisticada à sociedade brasileira.

Carlos Drummond de Andrade e Oswald de Andrade elogiam a sutileza e a ironia do narrador machadiano.

A leitura modernista consagra Machado de Assis como precursor de um estilo literário universal, crítico e revolucionário para o romance brasileiro.

Atualidade da obra nas escolas, vestibulares e estudos literários

Atualmente, Memórias Póstumas de Brás Cubas ocupa um lugar de destaque nos currículos escolares, vestibulares e pesquisas acadêmicas.

O romance é frequentemente o primeiro contato dos estudantes com a literatura brasileira, por sua capacidade de unir crítica social, introspecção filosófica e inovação narrativa.

A permanência da obra nos contextos educacionais se deve à sua riqueza interpretativa, permitindo análises históricas, psicológicas, estilísticas e existenciais.

É uma leitura que estimula o pensamento crítico e a análise literária aprofundada.

A presença do autor nas listas de leitura das principais universidades brasileiras é obrigatória. A obra é valorizada por seu conteúdo atual e estrutura inovadora, dialogando com temas como alienação, vaidade, fracasso e condição humana.

A obra permanece no centro do debate literário contemporâneo. Memórias Póstumas de Brás Cubas mantém sua vitalidade estética, filosófica e pedagógica.

Mais do que uma leitura obrigatória, tornou-se um instrumento essencial para compreender o Brasil, suas contradições e sua modernidade.

Comparações entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e outras obras de Machado de Assis

Quando analisamos as obras de Machado de Assis, podemos entender como o autor amadurece sua visão crítica e estilística por meio dos seus narradores, da sua ironia e das variações estruturais entre os romances.

A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas não só inicia a fase madura do autor, como também serve de parâmetro para entender o desenvolvimento temático, estrutural e filosófico de outros romances do autor.

Como o autor amadurece sua visão crítica e estilística por meio de narradores instáveis, ironia sofisticada e variações estruturais entre romances fundamentais

Dom Casmurro: o narrador problemático e a dúvida

Memórias Póstumas e Dom Casmurro compartilham um dos recursos mais importantes da ficção machadiana: o narrador como protagonista, sendo pouco confiável e ambíguo.

Ambos os romances são contados em primeira pessoa por personagens que revisitam o passado sob um viés subjetivo, manipulando o leitor com retórica e lacunas na história.

A natureza dessa subjetividade, no entanto, é diferente em cada obra. Brás Cubas adota um tom irônico, sarcástico e desiludido, encarando sua vida inútil com zombaria filosófica.

Já Bentinho, narrador de Dom Casmurro, escreve motivado por sentimentalismo, insegurança e obsessão. Sua narrativa é repleta de suspeitas sobre Capitu, sem apresentar provas concretas, focando mais na psicologia do narrador e na instabilidade da memória.

O meio também reflete os conflitos internos: a cidade de Brás Cubas é pano de fundo para uma elite decadente, enquanto o Engenho Novo representa a prisão psicológica de Bentinho.

Essa comparação mostra que, apesar dos temas diferentes, os dois romances exploram a desconstrução da autoridade do narrador.

Quincas Borba: o Humanitismo aprofundado e a ironia

Quincas Borba pode ser lido como uma continuidade de Memórias Póstumas, embora com mudanças significativas do ponto de vista narrativo.

A filosofia do Humanitismo, antes um episódio irônico, torna-se o eixo central da trajetória de Rubião.

A mudança do narrador em primeira pessoa para um narrador em terceira pessoa, ainda intrusivo, representa um recuo na liberdade narrativa.

Enquanto Brás Cubas manipula a estrutura com cinismo, o narrador de Quincas Borba se aproxima mais do realismo tradicional, mas sem perder o julgamento crítico.

Essa mudança reduz a ironia presente na obra anterior, oferecendo uma crítica mais sutil.

O Humanitismo é retratado como uma ideologia perversa, que consome Rubião lentamente, expondo os limites da racionalidade moderna.

A máxima “ao vencedor, as batatas” se torna uma síntese da violência nas relações sociais, e a narrativa, mais linear, se distancia da fragmentação de Memórias Póstumas, mas mantém a sofisticação crítica.

O amadurecimento estético e filosófico de Machado de Assis

A comparação entre Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba permite entender o amadurecimento estético e temático de Machado de Assis.

A partir de Memórias Póstumas, o autor abandona o sentimentalismo romântico e adota uma postura crítica, irônica e intelectual frente à sociedade e à condição humana.

Esse amadurecimento aparece em diversos níveis:

- Narrativo: ruptura com a linearidade, adoção de capítulos curtos e reflexões filosóficas.

- Estético: uso de metalinguagem, humor ácido e diálogo direto com o leitor.

- Temático: foco em vaidade, hipocrisia, fracasso e morte, substituindo intrigas românticas.

A partir de então, Machado constrói uma visão de mundo marcada pelo absurdo, niilismo sutil e a falência dos valores sociais.

Com isso, ele se consolida como um dos grandes inovadores da narrativa brasileira, iniciando uma nova forma de literatura crítica e moderna.

Sua produção cria uma tradição formal e temática que segue como referência na literatura brasileira, tanto em sala de aula quanto na crítica acadêmica.

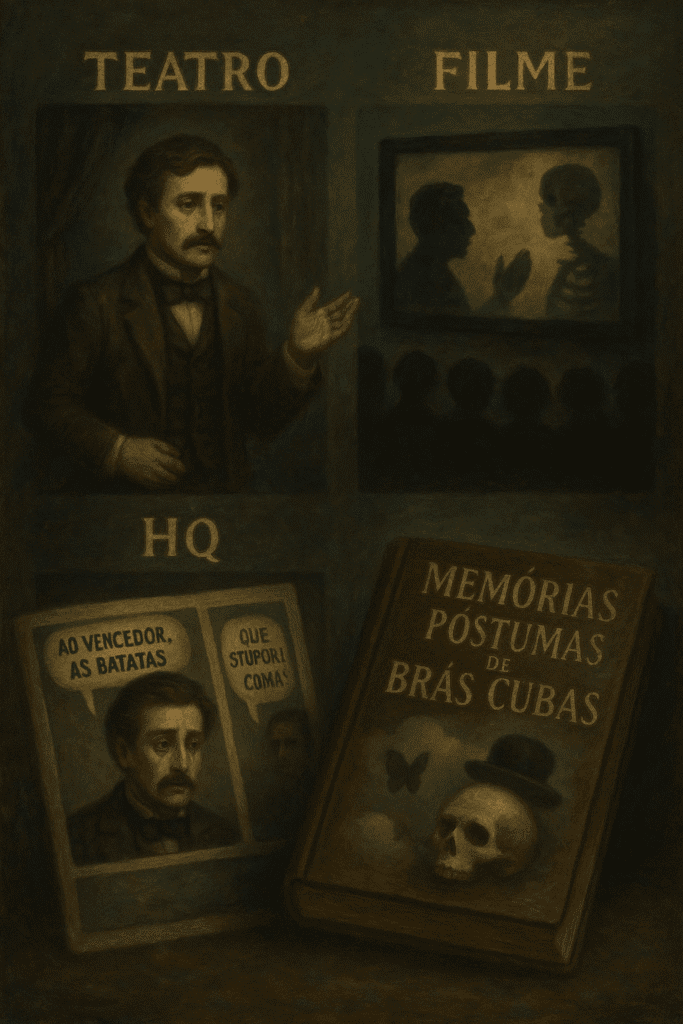

Adaptações de Memórias Póstumas de Brás Cubas: do livro às telas, aos palcos e às HQs

A obra machadiana Memórias Póstumas de Brás Cubas tem sobrevivido à ação do tempo, e não apenas como leitura essencial, mas como uma rica fonte para adaptações artísticas em diferentes mídias.

O cinema, teatro e os quadrinhos utilizaram o famoso narrador defunto, a ironia ácida e a estrutura narrativa fragmentada de diversas formas.

Memórias Póstumas no cinema

Inspiradas na crítica de Alfredo Bosi, organizamos três categorias críticas: representativa, expressiva e construtiva.

- “Viagem ao Fim do Mundo” (1968), de Fernando Coni Campos, é classificada como representativa por ser livre e experimental. Trabalha com apenas dois capítulos (“O Delírio” e “O Senão”) para refletir o homem brasileiro do século XIX. O filme foca nos aspectos políticos e sociais.

- “Brás Cubas” (1985), de Julio Bressane, considerada expressiva, essa adaptação mergulha no interior do personagem com humor e melancolia. A narrativa abandona a linearidade e se constrói com intertextualidade visual.

- “Memórias Póstumas” (2001), de André Klotzel, a versão construtiva é a mais fiel ao romance. Klotzel consegue transportar das páginas às telas o “defunto-autor”. A adaptação reforça o tom irônico e conserva a lógica fragmentada.

Essas obras mostram a pluralidade de interpretações possíveis e confirmam o quão viva e atual a obra está.

Brás Cubas no teatro

O espetáculo Memórias Póstumas de Brás Cubas – Musical Cômico-Fantástico, dirigido por Regina Gabino, foi apresentado em 1998 e remontado em 2017.

A peça adota os princípios do teatro épico brechtiano, destacando o narrador defunto como uma figura que quebra a quarta parede, característica já presente no romance original.

A montagem combina sátiras, carnavalização e fidelidade textual com músicas originais que afirmam o caráter filosófico e irônico da obra. A proposta evita simplificações, exaltando uma experiência crítica e sensorial.

Além disso, a adaptação respeita a densidade da obra ao mesmo tempo em que a atualiza para o palco moderno.

Memórias Póstumas nas HQs

As histórias em quadrinhos da obra estão presentes no circuito editorial e escolar. As HQs funcionam como ferramenta para inserir a obra na cultura contemporânea, especialmente entre os leitores mais jovens.

Portanto, essa mídia é um canal importante para manter vivo o legado de Machado de Assis em formatos mais acessíveis e educativos.

Fidelidade e criatividade nas adaptações de Memórias Póstumas

Ao comparar as três adaptações cinematográficas, é possível avaliar o grau de fidelidade ao texto original e as estratégias criativas utilizadas. Dessa forma, destacam-se:

- Construtiva (Klotzel, 2001): Muito fiel ao preservar o narrador defunto, a fragmentação e a ironia. No entanto, há omissão dos conflitos sociais mais importantes, como o escravismo. O filme foca no romance e deixa de lado a crítica do livro.

- Expressiva (Bressane, 1985): Possui uma liberdade estética radical. A obra aposta em imagens intertextuais e ferramentas visuais poéticas. Em vez de narrar, traduz o “espírito machadiano”, mas sacrifica enredo e continuidade. É menos fiel, mas mais criativa.

- Representativa (Coni Campos, 1968): É livre e simbólica. Foca no existencialismo da obra e em sua crítica ao homem moderno. O filme utiliza colagens e montagem, captando o tom filosófico de Machado, sem compromisso com a narrativa.

Conclusão

Memórias Póstumas de Brás Cubas continua atual não apenas por sua genialidade formal, mas por sua capacidade de desmascarar ilusões sociais, políticas e filosóficas.

Ao dar voz a um narrador morto, Machado de Assis nos convida a refletir sobre a vida, o fracasso e o vazio dos valores que sustentaram a sociedade e a racionalidade do século XIX.

A obra antecipa temas como niilismo, identidade, memória e crítica ao progresso, permanecendo como um texto essencial para compreender o Brasil e suas permanências.

Deixe um comentário e compartilhe este artigo para que mais pessoas conheçam essa obra-prima da literatura brasileira!

Referência Bibliográfica

MACHADO DE ASSIS. Memórias póstumas de Brás Cubas. In: Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em folhetins na Revista Brasileira, a partir de março de 1880.

SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. 5. ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000.

CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos 1750-1880. . Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2009

PIRES, André Monteiro Guimarães Dias; OLIVEIRA, Raquel Peralva Martins de. Machado de Assis: a realidade e o realismo. CES Revista Juiz de Fora, v. 221–234, 2010.

SANSEVERINO, Antônio Marcos Vieira; SARAIVA, Juracy Ignez Assmann; ESTACIO, Denise de Quintana (orgs.). Machado de Assis: ficção, criação e sociedade [recurso eletrônico]. 1. ed. Porto Alegre: Zouk, 2022. ePUB. Disponível em: www.editorazouk.com.br. Acesso em: 6 jun. 2025.

BOSI, Alfredo. Machado de Assis: o enigma do olhar. São Paulo: Ática, 1999. Acesso em: 6 jun. 2025.

ROUANET, Sérgio Paulo. A forma shandiana: Laurence Sterne e Machado de Assis. Revista Teresa, São Paulo, n. 6, p. 45–59, 2005. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/teresa/article/view/116629. Acesso em: 14 jun. 2025.

SCHMITT DA SILVA, Angélica. O pessimismo de Schopenhauer na literatura de Machado de Assis. 2020. 46 f. Monografia (Graduação em Letras) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2020. Disponível em: http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/2155/1/PF2020AngelicaSchmittSilva.pdf. Acesso em: 14 jun. 2025.

COSTA, Rita de Cássia Bastos Cirqueira. Crítica literária machadiana: recepções contemporâneas. 2018. 89 f. Dissertação (Mestrado em Letras) — Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2018. Disponível em: https://tedebc.ufma.br/jspui/bitstream/tede/2439/2/RitadeC%C3%A1ssiaCosta.pdf. Acesso em: 16 jun. 2025.

ESTÁCIO, Denise de Quintana. Mapeamento literário no romance machadiano: pressupostos para leitura de Quincas Borba. 2018. 131 f. Dissertação (Mestrado em Letras) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/19447 . Acesso em: 16 jun. 2025.

Leia também:

No Posts Found